2025年7月1日にパートナーの紗織ちゃんと話した内容です。

未来を語ることで、人はつながっていく

――夢が人を動かし、共鳴を生むプロセス

紗織

誰かが何かを出してくれる時って、

もちろんその人自身の「やりたい」もあるんだけど、

同時に「私が見ている世界」に対して“いいね”って思ってくれたから、

「一緒に応援したい」っていう気持ちが重なってるんだよね。

私が「本当はみんな無限に何でもできる」っていう世界を今体験していて、

その先に「こういう世界が作りたい」って、

ずっと毎週語り続けてきた。

たとえば、いつか世界中を旅して、

その土地土地で“本物の音楽”を体験して、

帰ってきたら音楽会を開いて、ピザを一緒に焼いて…

そんな自由な場をみんなと創りたい、って。

時間にもお金にも縛られず、

ただ“語り合える空間”がある、そんな未来。

AIが発達していくこれからの時代、

余白の時間がどんどん増えると思うんだよね。

だから私はその時間を「こんなふうに使いたい」って、

すごく語ってたの。

そしたら、「自分もその世界、一緒に体験してみたい」って言って、

みんなが私の世界に入ってきてくれた。

紗織

あおちゃん(青峰)もきっと、

何か描いてる未来像があるはずなんだけど、

あおちゃんの内側には確かに“ある”って私は感じてるけど、

他の人はもしかしたら、それを“まだ聞いてない”かもしれない。

紗織

でもね、それを「言う・言わない」は別に関係なくて、

大事なのは、そこに“情熱があるかどうか”。

それが、誰かを巻き込んでいく力になるし、

心を動かすって、そういう熱からなんだよね。

紗織

前に心理学の話で聞いたんだけど、

「応援したくなる人に、人はお金を出す」って。

それが大きくなっていったとき、

その人のエネルギー循環として喜びになる。

私の活動にお金を出してくれた人も、

「これが大きくなったら面白い」っていう“将来性”を感じて、

そこにエネルギーを投じてくれたんだと思う。

潰れていくものや萎んでいくものには、

お金って出したくない。

それって、投資の感覚にも似てると思う。

青峰

そういう意味では、Aさんもきっとそこを感じて、

エネルギーを出してくれてたなって思うんだけど…

でもたぶん、そのあたりの認識がまだ丁寧に言語化されてない感じはあったかな。

青峰

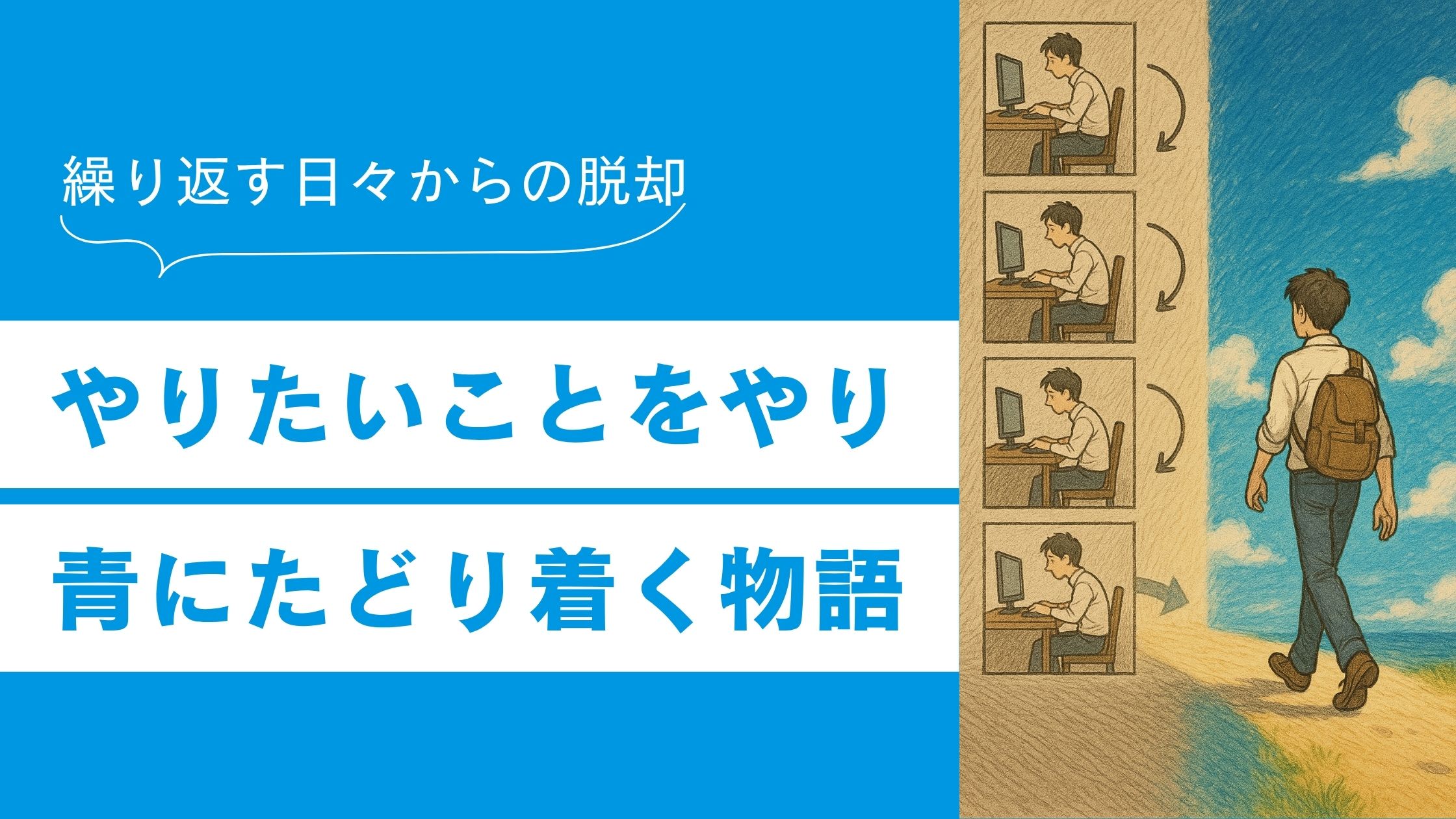

もちろん、「すべての人が“やりたいこと”をやれる時代になった」って話はしてる。

だから、その“やりたいこと”をやってる人たちと一緒に、

どこかに行こうってなったとき、

時間やお金に縛られずに「行こうぜ!」って言える人たちが集まって、

その場にエネルギーが集まって、現実化する。

僕は、そんな“やりたいことをみんながやっている世界”を創りたくて、

この講座を始めたんだよね。

紗織

じゃあ、あおちゃんの「やりたいこと」って何?

青峰

(少し間をおいて)

…うーん、まだ言語化しきれてないかも。

紗織

前に、マレーシアとかシンガポールにいた頃は、

あおちゃん「世界で活躍する日本人を増やしたい」って言ってたじゃん。

あの頃、めちゃくちゃ強いパッションがあったよね?

青峰

あったね。めっちゃ熱かった。

紗織

そのパッションに、みんな惹かれて動いてた。

でも今は、それをあえて見せないようにしてる感じがする。

あるのは知ってる。でも、誰にも見せない。

紗織

でも、それも面白いんだよ。

あおちゃんの中に“秘めた何か”があるの、

みんなちゃんと感じ取ってる。

だからこそ、何かが始まる感じがして、目が離せないんだよね。

何者でもない自分から始まる問い

Aさんからのメッセージ

正直、目標とか夢がないまま、経験的にこなせる仕事をして、慣れた生活パターンの中で生きてるって感じなんです。全般的に迷ってて、何か定まってない。

まわりを見れば、みんな目標とか夢、やりたいことがある中で、さらに高みを目指してるように見える。

自分は…やりたいことすら曖昧で、この時代の日本で、今ここにいる意味ってなんだろうって。

自分の存在を、ちょっと頭おかしくなるくらい俯瞰して見たくなったりするんですよね。

青峰

こういう感覚、大好き。

紗織

Aさんみたいな人って、実はすごく多いと思う。

青峰

うん。感覚的にだけど、Aさんって一つのロールモデルというか、彼が変わると、日本が大きく動くような気がするんだよね。

紗織

そういえば、Aさんの言葉を聞いて、Nちゃんが言ってた。

「今の生活に特に不満はない。でもこのままこの仕事を死ぬまで続けるのかと思うと、すごく嫌な気持ちになる。でも不満があるわけじゃない」って。

なんか、それを言葉にできずに感じてる人、たくさんいるのかもしれないよね。

青峰

僕、やっぱりこういう人を見つけるのが好きなんだろうね。

“モヤモヤしてる”っていうのが、僕にとってもずっとテーマだった。

「なんで自分は生まれてきたんだろう?」って問いを、自分にずっと投げ続けてきた。

自信もなかったし、「これでいいのかな?」って何やっても感じてて。

青峰

だから、できないことをできるようにすれば、自信持てるかもって思って、片っ端からやった。

飛び込み営業、食品の仕入れ、値段交渉、法律、英語契約、店舗立ち上げ、IT、プレゼン……なんでもやった。

でも、どれだけできることが増えても、自分っていう存在に対する自信はなかなか得られなかった。

青峰

最初の原動力は、亡くなった母に「産んでよかった」と思ってもらいたかったっていう気持ちだった。

でも実際、母の妹から「お母さんは“ただ幸せでいてくれたらそれでいい”って言ってたよ」って聞いたとき、ハッとしたんだよね。

ああ、僕が幸せでいることが、一番の親孝行なんだって。

青峰

そこから、「じゃあ幸せって何だろう?」って問い始めた。

やりたいことをやってる状態、それが幸せなんじゃないかって思った。

でも、当時は“やりたいこと”って、土日とか空いた時間にやるものだった。

仕事とは別の世界で。

でも、それって本当に幸せなのかって思った。

土日だけ幸せって、おかしくないか?って。

青峰

だから、「自分のやりたいことを仕事にできたら、全部が幸せになるかも」って思って。

まだ何の技術もない学生だったけど、パソコンを触るのが好きだったからIT系の会社に就職した。

だけど、入ったときはメールの受信設定すら分からないレベルで(笑)。

それでも「必要とされたい」って気持ちが強くて、必死に働いて、気づけばITのスキルも身についてた。

青峰

でも、その前に22歳で留年したとき、自分の中で大きな挫折を経験してて。

「あれ、すごく嫌われてるな、自分…」って。

で、振り返ったら、自分が他人に対してすごくネガティブで。

だから全部ポジティブに捉えるようにしたんだ。

青峰

そしたら人が集まるようになって、リーダーにもなって、「これでいいんだ!」って思ったんだけど…

2〜3年後に、急に自信が持てなくなった。

青峰

嫌なことも全部ポジティブに変換して、感じたことをスルーし続けてたら、自分の本音が分からなくなってた。

「嫌だ」と思ってるのに、「そんな自分じゃダメだ」って打ち消してた。

だから、あるとき気づいたんだよね。

「嫌なものは、ちゃんと“嫌だ”って思っていいんだ」

って。

青峰

そこからは、「嫌だ」と思ったことをまずは受け止めて、それをどう表現するかは自由だって思えるようになった。

人に嫌われたくないって気持ちは強かったけど、それでも自分の感情は否定しない。

少しずつ、自分の“感覚”が戻ってきて、自分に対する輪郭も取り戻していけた。

アイデンティティの崩壊から、「青」という本質へ

青峰

海外に行った時、それまでITに関してはそれなりに経験もあって、「何を言われてもできる」と思って自信を持って飛び出した。でも、実際に現地で事業をやるってなると、全く違うスキルが求められたんだよね。

今までは「求められたものを作ればよかった」けど、今度は「何を作ればいいか自分で考えて生み出す」必要があった。つまり、受け身じゃなくて、こっちから提示しないといけないってこと。で、実際提示してみたら、全然ニーズとズレてて誰も来ない。痛感したよね、相手が何を求めているのかを捉える力が足りなかった。

それで、自分に何ができるかを整理しようと思って、「自分の得意なこと」を並べてみたらITはできる。でも、マレーシアで英語が話せないとそのITのスキルすら使えない。「あれ?僕って誰なんだろう」っていう、アイデンティティの崩壊が起きた。

それまで日本人であることが前提だったのが、海外ではその土台すらなくて、自分という存在を根っこから見つめ直すことになった。得意なことを並べても、それって“好き”とは違う。唯一無二じゃないと、ビジネスでは通用しないとも思った。

じゃあ、ナンバーワンになれるものって何だ?と考えたときに、それは「好きなこと」しかないって結論になった。やりたいことしか続けられないし、逆に言えば、好きなことだったら何があっても続けられる。

それで、消去法で3ヶ月ぐらい毎日「これは違う、あれも違う」とやっていった時に、最後にぽんっと残ったのが「青」だった。あ、そういえば僕、青が異常に好きだなって気づいた。持ち物も全部青だったし、Googleで「青の絶景」を何時間もスクロールしてたことも思い出して、仮説として「自分は青が好きなんじゃないか」って立てたら、幼少期の記憶がどんどん蘇ってきた。

阪神ファンの祖父が帽子を買ってくれるって言ってくれたのに、迷わず青い西武ライオンズの帽子を選んだ話。青い車の横にしかおもちゃを止めなかった話。青い下敷きを10枚も持って学校に行って、クラスでちょっと浮いてた話。全部「青」だったんだよね。

そして気づいたら、青い財布に変えてから1年で起業していた。青が動くと、人生が動いてる。じゃあ、青を仕事にしようって思ったんだよね。でも青をどう仕事にするかは全然分からなかった。ただ「やりたい」って思いだけはあった。

「10年後も青が好きか?」って自分に問うたら、「絶対YES」だった。ならもうこれしかないなと。4年半くらいは全然収益もなかったけど、「青が好きです」「青を仕事にしたい」って言い続けた。そしたらある時、ANAさんから仕事の依頼がきて、「青が仕事になった!」ってなった。

その時、自信がぐっと湧いてきた。自信って「言い続けること」から生まれるんだって実感した。それまでの4年半、ずっと青を語り続けてきた自分がそのまま自信に変わった。

同時に、自分という存在が意味があって生まれてきているっていう「真理」に立ち返った。何があっても「自分が生きていること自体に意味がある」っていうところから、やりたいことをやり続ければ、死ぬことはない。生きることに対する安心感が生まれた。

青というのは色じゃなくて、「状態」なんだ。本質の自分を表現している状態。それを言葉として、音として持つようになってから、自分の中の「主(あるじ)」のエネルギーがまっすぐ出てくる感覚があった。

青を伝えていく中で、たくさんの人の人生がひっくり返っていった。やりたいことにまっすぐ向き合える世界、何にも縛られない自由な感覚。それを広げていくことが、今の自分の喜び。

そして、海外に出て分かったのは、日本人の可能性と心の素晴らしさ。英語が話せなくても、半年で世界のトップに立つ日本の子どもたちを見て、日本人ってすごいポテンシャルがあるって感じた。

さらに、華僑の長老に「そのあり方は日本人から教わった」と聞いた時、すべての始まりは日本にあるって確信した。だから、世界で活躍する日本人を増やしたい。日本の心が世界に広がれば、本当の意味で世界が調和していく。

大谷選手のように、日本人のあり方が評価されて広がっていく流れもある。だから、もっと多くの日本人に「青」を通して本質の自分に目覚めてほしい。自分の役目を生きて、世界とつながっていってほしい。それが僕が「青を伝える」原点であり、いまもずっと大切にしていることなんだ。

「世界を変えたい」から「自分を生きる」へ ― 内なる青に還る旅

青峰:

やっぱりさ、才能というか、本当に好きなことをやってる人を見ると、それだけで喜びが湧いてくるんだよね。ただただ「いいな」って思える。

その人が「あ、これがやりたかったんだ!」って気づいた瞬間って、たまらなくてさ。顔がパッと明るくなって、目がキラッと光って、エネルギーがドーンと上がる。

あの瞬間って、もうただただ美しいというか、もう本当に輝いてるって感じ。だからね、ああいう瞬間を見るのは、やめられないんだよね。

紗織:

わかるよ。でもね、めっちゃ伝わってきたんだけど、過去の話がすごく長くて、「今どうしたいか」ってところがちょっとしか出てこなかった。

私はあおちゃんの話を何回も聞いてるからいいんだけど、初めての人にはどう映るのかなって思ったりもする。人によって、響くところも違うだろうしね。

紗織:

なんていうか、「今この瞬間に感じてる素朴なこと」っていうよりは、「作り込まれたストーリー」を聞いてるような感じがした。

青峰:

ああ、なるほどね。それで言うと、今やりたいのは、やっぱり青いものを見つけて、それを表現していきたいっていうのがずっとあるんだよ。

でも昔のことを話してて思い出したのは、当時は「世界を救わなきゃ」って本気で思ってたんだよね。

このままじゃ地球はダメになる、日本が沈むんじゃないか、みたいな危機感が強くて。

特に、日本が好きだったから、なおさらだった。「日本がやばくなったときに助けるのは、日本人しかいない」って思ってた。

紗織:

なるほど、そういう熱があったんだね。今の「世界で活躍する日本人を増やしたい」って話からはあまりその熱を感じられなかったけど、当時はすごかったんだ。

青峰:

そうそう。「日本が沈むのは嫌だ」っていう気持ちがめちゃくちゃ強くて。

こんなに素晴らしい国なのに、なんでこんなにがんじがらめで八方塞がりなんだっていう、すごい憤りがあった。

青峰:

で、当時は「青で世界を救いたい」って思ってた。でも2020年に入ってから、「世界を救う」っていう意識が実は自分の内側の投影なんだって気づいたんだよね。

つまり、「世界を救いたい=自分が救われたい」だったってことに。

それに気づいてからは、もう外側に対して「なんとかしなきゃ」っていう熱が消えていって。

代わりに、「自分自身が本当にやりたいことをただ上げていくだけなんだな」っていう感覚に切り替わっていったんだよ。

青峰:

だから、他者に対して「どうしたいか」っていう外向きのエネルギーを注がなくなった。

むしろ、自分の役目を果たすことだけに集中して、それにエネルギーを注ぎ続けてきた。

結果として、今があるんだと思う。

紗織:

うん、なんかその流れ、すごくわかる。外への熱が消えたというより、自分の中にある「純度」に集中していったって感じだね。

青峰:

そうそう。他人を変えるとか、世界をなんとかするんじゃなくて、「自分がどう在るか」。

それに徹底的に向き合ってきたことが、今の僕を作ってるんだなって、今ならよくわかる。

「すべてを肯定する」という祈り ― 否定のない世界を生きるという選択

紗織:

一個聞きたいんだけど、あおちゃんって、ポジティブをずっとやってたら、最後に感覚がわからなくなっちゃったって言ってたよね。

でも、あおちゃんの開いていたところって「すべてを肯定すること」だったと思うんだけど、それって最後までいけたの?途中で引っかかったりしなかった?

青峰:

一度もなかったね。

紗織:

へぇ、何が違ったんだろうね?ポジティブに捉えるって、全部を良く見ようとすることだよね。

それって一見すべてを肯定してるように見えるけど、何が違ったのかな。

青峰:

「ポジティブに捉える」って結局のところ、「よく聞こえるように変換する」って感じなんだよね。

でも“肯定”って、いい・悪いを超えて、そのままを「そうなんだ」って受け入れる姿勢なんだ。出てきたものに対して、それはそれとして受け取る。

僕の場合は、自分が否定されたくなかったから、誰のことも否定したくなかったし、何も否定したくなかった。だから全部を肯定しようとしてたんだ。

青峰:

スタートはたぶん、「否定されたくないから、否定しないでいよう」ってとこだったと思う。

「あるかないかわからないことは、あると信じよう」みたいなところから始まって、「この人が言ってることは、きっとそうなんだ」って、否定せずにまず受け取るっていう姿勢。

青峰:

でも「肯定する」っていうのは、僕にとってはその現象を理解する必要があるんだよね。

たとえば「なんでこの人は嘘をつくんだろう?」って思ったとき、「嘘をつく人を肯定する」って簡単にはできない。

だけど、「嘘をつくってどういうこと?」「どうしてそういうことが起きるの?」って、その理由を深く分析していくと、最終的には「そうだったんだ」って腑に落ちる。そのプロセスをずっとやってた感じ。

青峰:

つまり、否定したくないから、理解しようとしてただけなんだけど、結果的にそれが肯定につながってたのかもしれない。

あともうひとつ、「怒りたくない」っていうのもあった。自分の中に怒りを出したくなかった。

で、怒らないためには「相手がなぜそれをしているか」を理解すればいいってことに気づいて。

それもあって、ひたすら起きたことを、相手の視点で理解しようとし続けてた。

青峰:

根底には「すべてのことには意味がある」っていう真理があると思ってて。

それをたぶん、生まれたときから自然と信じてるんだよね。「この出来事にはどんな意味があるんだろう?」ってずっと考えてた。

そうすると、否定する材料がどんどん減っていって、最終的に肯定しか残らないというか。

青峰:

その背景には、「怒りたくない」「嫌われたくない」「否定したくない」っていう深い感情があったと思う。

でも、その上で「すべてに意味がある」って思いたいという気持ちの根っこには――

お母さんが亡くなったことがあると思ってる。

あれに意味があったって思いたかったし、そうじゃないと生きていけないって、どこかで思ってたのかもしれない。

青峰:

もっと言うと、自分が生まれてきたことに意味があると思いたかったんだよね。

だって、お母さんは僕を産んで、すぐに亡くなった。その出来事に意味がないと思ったら、あまりにも救われない。

だから、「すべてに意味がある」っていう前提で生きてきた気がする。

青峰:

もちろん「大きな器で在りたい」とか、いろいろな理由づけはあるんだけど。

とにかく、誰かを否定したり、攻撃したりすることを、自分に一切許さなかった。

感情をぶつけるってことも、人生で10回あるかどうかってくらい、ほとんどなかった。

青峰:

逆に言えば、感情を切った状態で人生をスタートしてたから、相手の気持ちがわからなかった時期がすごく長くて。

だから、相手の行動パターンや理由から、「この人は今こう感じてるんじゃないか?」って思考で導き出すしかなかった。

青峰:

「この人はこう言ってたから、次もこうしたら喜ぶだろう」っていうデータがあって、それに沿って動いてた。

でも2020年に感覚が戻ってきて、「あ、嬉しいって言ってても、実は喜んでないことってあるんだ」って気づいたときは衝撃だった。

紗織:

えっ、気づいてなかったの?マジで?

青峰:

気づいてなかった。だって、言葉だけで判断してたから。

「好きです」って言われたら、「あ、ほんとに好きなんだな」って信じてた。

その奥のニュアンスとか、グラデーションがまったくなかったんだよ。

紗織:

めっちゃ嫌だ、それ。(笑)

青峰:

だよね。(笑)

顔に感情が出ないタイプだから、自分がそうだから、相手の表情にも無頓着だった。

だから、女性が体調悪そうにしてても、「大丈夫?」って聞いて「大丈夫です」って真顔で返されたら、ほんとに大丈夫だって思ってた。

青峰:

もちろん、痛そうにしてるのは見えてるから、「あ、痛いんだろうな」とは思ってるんだけど。

でも、相手が無理してたら、それを察するのはむずかしかった。

青峰:

逆に、「本当に?」って聞き返して、もし嫌われたらどうしよう…って不安もあったしね。

「嫌われたくない」から始まった、極限の自己探求

紗織:

すごいね…いや、本当に不思議性があって、考えが深すぎる。

青峰:

自分でも、考えられることはもう考え尽くしたって思ってる。でもそれでも、まだ奥があるって感じる時もある。

紗織:

IQが高すぎて、もう私にはよう分からん世界や…。

青峰:

本当のところね、思考も突き詰めてやり切ると、感覚と同じところにたどり着くんだよ。でも中途半端に思考すると、むしろ全部ずれる。

考え抜くって、相当エネルギーがいるから、そこまでやった人って、ほんと見たことがない。途中で感情とかが入ってきて、どうしても止まっちゃうから。

紗織:

そのエネルギーって、どこから来てたの?

青峰:

…嫌われたくなかったんだよね。

紗織:

えっ…それってもう…死ぬぐらいのレベルで?

青峰:

うん。「死んだほうがマシ」ってくらい。自分が生まれてきた意味があるって思いたかった。

それがないと、生きてる意味すらないって感じてたから。結局、常に死と同じくらいの覚悟で生きてたんだと思う。

青峰:

少しでも嫌われたら、もう生きていけない。そんな感覚だった。だからこそ、とにかく相手のことをひたすら分析してた。

「なぜそうするのか」「なぜその言葉を言うのか」「なぜその表情なのか」。それを徹底的に。

よく「私もそれやってたよ」って言う人がいるんだけど、多分それの100万倍はやってると思う。それくらい、そこに人生をかけてた。

実際、僕はまだそのレベルでやってる人に出会ったことがないし、正直、今の時代にはやる必要のないことだとも思ってる。

青峰:

ただ、40年かけてひたすらそれをやってきたからこそ、いろんな人のショートカットになれたらいいなって思ってる。

「思考を極めたらこういう答えに行き着くよ」って道筋が自分の中に大体あるから、そこを考え始めた人に「たぶんあと5年はそのこと考えるよ」って言えるんだよね。

それをやらなくて済むなら、それに越したことはない。

青峰:

もちろん、「自分で答えを見つけたい」っていう思いがある人は、それを通るのも大切なんだけど。

もし「答えを知りたい」が目的なら、「その先にある景色はもうあるよ」って伝えて、次のステップに行ってもらえたらいいなって思ってる。

青峰:

今では、「なんでこんなに考えてたんだろう?」って不思議になることもある。感覚の世界に入った今なら、最初から答えはあったって思えることもあるんだけど、

でもこうして人と話すと、「ああ、自分がやってきたその時間が、誰かの時間短縮になれるんだ」って感じる。

その人たちが、もう考え込まなくていいように、導ける部分があるんだって。そう思うと、伝えられることが本当にたくさんあるなって思うんだよね。

人生の流れを変えるのは、たった一つの行動

紗織:

なんか…毎日幸せなんだけど、漠然と同じことの繰り返しで、この先どうしたらいいのか分からない。でも、なんとなく抜け出したいって思ってる。そういう人って、どうすればいいの?

青峰:

すごくシンプルに言えば、「本当にやりたいことをやる」ってことなんだよね。それが合ってるかどうかとか、正しいかどうかは関係なくて。

だけど、そう言われても「でもさ…」ってなるじゃん。だから、今の状態を抜け出したいなら、これまでやったことのないことをやるしかない。

青峰:

ただ、それってめちゃくちゃ怖いよね。だから僕は、認識の解放とか、感情のブロック外しのアプローチも伝えているんだけど。

もし「何でもやる!」って思えてるんだったら、まずは“行きたい場所”を紙に全部書き出してみる。そしてその中から、一番行きたい場所を一つ選んで、「来月そこに行く」と決めて動く。それだけで人生が変わる。

青峰:

そのとき、「休みが取れない」「お金が足りない」「行き方が分からない」っていろいろ出てくるかもしれない。でもそれでも、「やりたいことをやる」と決めて一つ実行する。

それをやるだけで、「やりたいことを実現できた自分」になるんだよね。怖いけど、やりきったときの達成感ってすごくて、それが“自信”になる。

青峰:

日々のことだと、トイレに行きたいときに行く、寝たいときに寝る、食べたいときに食べる…みたいな感覚も大事なんだけど、同じパターンを繰り返しているということは、そこには強い固定観念や思い込みがあるんだよね。

それを一気に突き破るには、「できた!」という事実が必要。どんな思考も、その事実には敵わない。

青峰:

「余命あと1ヶ月です」と言われたら、やるでしょ?っていう話なんだよね。

本当はそれぐらい「やりたい」は強いはずなんだけど、「やらない」を選び続けているうちに、「やらない自分」ができあがっていく。

その流れを逆転させるには、「やりたいことをやった自分」を一度でも体験すること。そうすれば、そこから流れが変わる。

青峰:

「本当にできるのかな」って怖くなるのが普通。でも、その“怖さ”が大きければ大きいほど、それをやりきった時の自信は強くなる。

「あれができたんだから、これくらい大丈夫」ってなってくる。だからこそ、「やりたいけど怖いこと」を一つ決めて、やりきる。

青峰:

本当に無理なら、セッション受けてって思う(笑)。でも、やれる人はやった方がいいよ。

行きたい場所に「来月行く」と決めて、できれば二泊三日くらいで行くといい。一泊だと満喫しきれないから、真ん中の1日をフルで過ごせるように。

青峰:

たった一度のその体験が、100個、1万個の「やりたいことリスト」を書くより、よっぽど価値がある。

「百聞は一見にしかず」なんて言うけど、それどころじゃない。「百どころか、百万思考は一行動にしかず」くらい価値があるよ。

青峰:

そしてね、そう決めたら、行けるようになってるんだよ。実は。

コメント